ワイド大西の分譲住宅は安心の地盤調査改良保証10年付き

地盤調査や地盤改良工事は、安全な家を建てるには不可欠な工程ですが、ワイド大西の分譲住宅は、地盤調査・地盤改良をワイド大西が負担いたします。保証もついて安心。

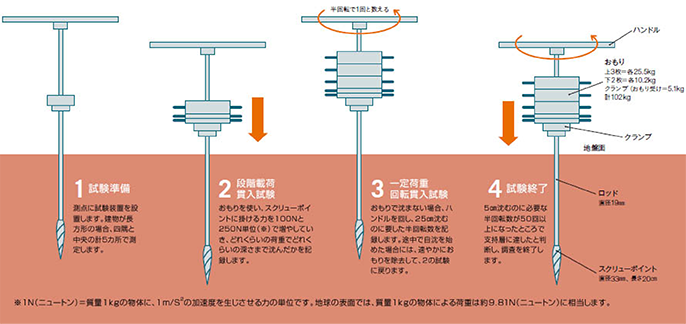

主流はスウェーデン式サウンディング(SWS)試験

日本では、住宅を建てる前の敷地の地盤調査方法として、スウェーデンで生まれて日本で育ったスウェーデン式サウンディング(SWS)試験という独自のサウンディング方法が普及しています。サウンディングとは簡易に地盤のよしあしの状況を探る装置で、医師が使う聴診器に相当します。

SWS試験は、メカニズムの異なる次の2種類の試験方法を組み合わせて実施します。

①段階載荷貫入試験:おもり(10.2kg もしくは25.5kg)を段階的に載せて、その時々のおもりによる総荷重に応じた貫入状況(自沈するかしないか)で地盤の相対的な硬さや締まり具合を評価する。

②一定荷重回転貫入試験:102kg のおもりだけでは自沈しない場合に、おもりを載せた状態でロッドを回転させて、その回転数(計測上は半回転数)と貫入の深さの関係から地盤の相対的な硬さや締まり具合を評価する。

特に戸建て住宅での基礎形式の選定や地盤対策の要否の判断には、段階載荷貫入試験の結果が非常に重要となります。

通常の住宅用の敷地では、建物の四隅と中央の計5カ所でSWS試験を実施します。

作業性の向上を図る半自動化装置も登場

SWS試験の現場作業は非常に重労働であるため、試験装置の機械化・自動化が進められています。最近では、荷重の制御もハンドルの回転もすべて機械化した全自動の装置や、荷重制御は手動ながらハンドルの回転を機械化した半自動の装置が開発されています。これらの装置を用いたSWS試験がJIS規格で許容されるようになったことから、全自動・半自動の装置は急速に普及し、安全面と作業性の面で大いに貢献しています。

しかし、全自動の装置の場合、荷重制御の方法を、人間の動作に近く、かつ自然荷重の状態として再現することが難しくなります。機械の種類ごとの特性の差も大きく、過去の手動方式で蓄積されてきたSWS試験の実績データとの整合性の点で課題が残されています。従って、過去の実績データを活用した設計を行う場合は、手動と同じ原理である半自動の装置の方が実際的と言われています。また、SWS試験では土質を直接判別できませんが、サンプラーを取り付け、SWS試験孔周囲の土を採取する方法が開発されています。

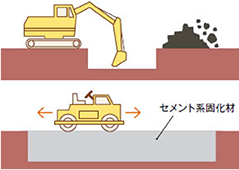

表層改良工法

深さ2m程度までの表土にセメント系の固化材を混ぜ合わせ、地盤を強化する工法です。平面的に地盤全体に対して適用する必要があるので、隣地にまで固化材の影響が及ぶことが懸念される狭い敷地や建物密集地には向きません。改良体の下部、つまり固化材を混ぜ合わせる層の下は地盤が強く、沈下するおそれがないことが前提です。固化材を用いるという点で柱状改良と同種の工法です。

こうしたセメント系の固化材を使う地盤対策工事では、地盤条件や固化材の種類を十分に検討しないと、土壌汚染対策法などで特定有害物質と定められている六価クロムを溶出するおそれがあります。

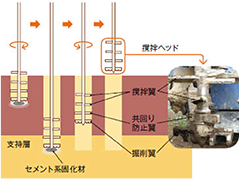

柱状改良工法

地盤の支持層までの間に、土をセメント系の固化材で固めた柱状の改良体を築いていく工法です。専用の機械で地盤に直径60cm前後の穴を開け、掘り返した土に固化材を混ぜ合わせながら掘り進め、改良体をつくります。地盤改良では代表的な工法です。ただし、改良体の長さは径の10倍程度までが一般的であることから、支持層の深さが8m程度までなら採用できますが、それ以上に深くなると改良体の長さと径のバランスから採用には不向きと言えます。施工上は、この柱状改良体の品質確保に注意する必要があります。まず、改良体の品質は、掘り返した土と固化材の混合状況に左右されるので、その不良個所が生じないように対策を施します。具体的には、右の図に示す撹拌ヘッド部分にある「共回り防止翼」が所定の位置に固定されていること、上下の「撹拌翼」「掘削翼」の幅より突き出ていることが必要です。施工時には、これらの確認が重要になります。

小口径鋼管杭工法

地盤の支持層までの間に、5~20cm程度の小口径の鋼管を打ち込む工法です。支持層の深さが30m程度と、一定の深さがあっても採用可能な工法です。何より、鋼管を支持層にまで到達させるのが重要です。途中に転石のような障害物が混入している地盤など、その性状によっては、施工が困難で採用に向かない地盤があります。施工中、近隣とのトラブルを招かないためにも、無振動・無騒音の工法を採用することが基本になりつつあります。現在の主流は、回転ねじり込み工法や回転圧入工法です。

対策工事を実施しても、地盤のトラブルは起こることがあります。

施工会社に任せきりにはせずに、建築主も自ら現場に足を運び、きちんとした施工管理が行われていることを確認しましょう。